七夕に短冊を書くたびに「なぜ願い事をするのだろう」と思ったことはありませんか。

起源や意味が分かると書き方や飾り方も納得できるのに、情報は断片的で分かりにくいのが現状です。

この記事では歴史的背景から短冊のルール、すぐ使える願い例や家庭での取り入れ方まで、手早く分かる形で整理します。

乞巧奠や織姫と彦星の神話、短冊の起源や笹の清浄性、色や書き方のコツといった主要ポイントを順に解説します。

子どもと楽しめる工作や実践アイデアも紹介するので、家庭や保育での活用もすぐに始められます。

由来を知って短冊を書く楽しみを深めたい方はぜひ続きをご覧ください。

七夕でなぜ願い事をするのかを簡単に

七夕に願い事を書く習慣は、古くからの宗教儀礼と民間習俗が混ざり合って生まれたものです。

技芸や学業の上達を祈る行為が中心であり、織姫と彦星の物語や中国から伝わった儀礼が背景にあります。

笹や短冊という具体的な道具が加わることで、個人の願いを可視化し共有する季節行事へと発展しました。

乞巧奠(きこうでん)

乞巧奠は中国由来の技芸上達を祈る祭礼であり、もともとは裁縫や刺繍の上達を願う行事でした。

この風習が日本に伝わり、平安時代の宮廷文化と結びついて洗練されていきました。

夜に星を眺めながら針仕事の上達を願うという形は、やがて一般にも広まっていきます。

織姫と彦星の神話

織姫と彦星の物語は男女の恋や勤勉さを象徴し、天の川で隔てられた二人が年に一度だけ会うという筋書きです。

この再会の伝承は、努力と報酬や一年に一度の願いを託す理由として広く受け止められてきました。

星を通じて自分の願いを天に託すというイメージが、短冊に書く行為と結びついています。

短冊の起源

短冊は紙を用いる簡便な表現媒体として江戸時代に普及しました。

| 時期 | 内容 |

|---|---|

| 奈良平安 | 乞巧奠の伝来 |

| 江戸 | 紙短冊の普及 |

| 現代 | 個人願いの多様化 |

紙の短冊は扱いやすく、願いを書いて笹に吊るす行為が一般家庭にも広がっていきました。

笹の清浄・魔除けの意味

笹は昔から清浄の象徴とされ、邪気を払う力があると考えられてきました。

そのため願いを吊るす素材として選ばれ、神聖さを保つ役割を果たしています。

- 清浄の象徴

- 生命力が強い植物

- 風で揺れることで祈りを届けるイメージ

- 魔除けの伝統

また笹のまっすぐな葉や緑色が願いの純粋さを引き立てる意味合いもあります。

学業・技能上達を願う習慣

七夕は特に学業や技術の向上を願う日として親しまれてきました。

古くは裁縫や書道の上達を、現代では試験合格や習い事の上達を短冊に託すことが多いです。

子どもから大人まで、それぞれの努力や目標を確認する契機にもなっています。

季節行事としての結束機能

七夕は地域や学校で行うことで、世代を超えた交流の場を作ります。

共同で笹を飾ったり願いを読み合ったりすることで、コミュニティの一体感が生まれます。

行事を通じて伝統が継承され、季節感を共有する重要な機会になっています。

民間信仰と地域行事の融合

七夕は神道や仏教の正式な教義とは別に、人々の暮らしの中で育まれてきた民間信仰が色濃く残っています。

各地で独自の飾りや催しが生まれ、地域色豊かな祭りへと変化しています。

現代では観光資源や地域振興の一部となり、伝統と現代社会が自然に結びついています。

短冊に書く願いの基本ルール

短冊に願いを書くときの基本ルールをわかりやすくまとめます。

伝統を踏まえつつ、実用的な書き方のコツも紹介します。

1枚1願い

短冊は一枚につき一つの願いを書くことが基本です。

複数の願いを一枚に詰め込むと、願いがぼやけてしまうと言われます。

具体的に一つの願いに絞ると、書く側も願いを言語化しやすくなります。

たとえば「合格祈願」だけにする、あるいは「英語の成績向上」と限定するのが良いでしょう。

色使い

短冊の色には意味があるとされ、用途に応じて選ぶと気持ちが伝わりやすくなります。

- 赤:情熱や健康

- 青:学業や技術向上

- 黄:金運や生活安定

- 緑:成長や癒やし

- 白:清浄や災難除け

色の選び方は厳密な決まりはありませんが、願いの内容と合わせると見栄えも良くなります。

個人の願い

願いは基本的に個人の視点で書くと良いです。

「私が」「〇〇ができますように」など、主語がはっきりすると伝わりやすくなります。

家族のことを書く場合は、対象名や続柄を明記すると誤解が生じにくいです。

肯定表現

願いごとはできるだけ肯定的な言葉で表現するのが効果的です。

否定形や不安を強調する書き方は避けたほうがよいとされています。

| NG例 | OK例 |

|---|---|

| 失敗しませんように | 着実に合格できますように |

| 病気になりませんように | 健康に過ごせますように |

| 怒られませんように | 仕事で信頼されますように |

表のように、同じ願いでも言い換えるだけで前向きな響きになります。

縦書き

伝統的には短冊は縦書きで書きます、理由は和の形式に合うためです。

縦書きにすることで、短冊に吊るしたときの見栄えがよくなります。

細字の筆ペンや和紙風の紙を使うと、より趣が出ます。

ただし現代では読みやすさを重視して横書きにするケースもありますので、場に合わせて選んでください。

すぐ使える願い事の具体例

七夕で実際に短冊に書ける、具体的な願い事の例を分かりやすくまとめます。

家庭や保育、学校などで使いやすい文面をジャンル別にご提案しますので、そのまま短冊に書いても、少しアレンジしても使えます。

子どもの成長

子どもの成長を願う短冊は、健やかさや社会性を中心に書くと温かい印象になります。

健康で毎日を元気に過ごせますように。

友だちと仲よく遊べますように。

自分でできることがひとつずつ増えますように。

礼儀正しく、人にやさしくできますように。

学業・習い事

成績向上や技能習得を願う際は、具体的な教科名や目標を入れると目標が明確になります。

- 算数が得意になる

- 漢字がすらすら書けるように

- ピアノの発表会で上手に弾けるように

- そろばんで上位になれるように

- 作文が上手になりますように

短く書いても、家族で目標を共有すると日々の励みになります。

健康

健康は生活の基盤ですので、具体的な願いと簡潔な表現が好まれます。

毎日を穏やかに過ごせますように。

体調を崩しませんように、免疫力がつきますように。

持病が悪くなりませんように、治療がうまくいきますように。

仕事・資格

仕事や資格に関する願いは、達成したい試験名や希望する職種を明記すると良いです。

| 願いのテーマ | 短い例 |

|---|---|

| 転職 | 良い職場に出会う |

| 昇進 | 仕事で認められる |

| 資格合格 | 簿記合格 |

| 独立 | 安定した事業を作る |

上の表は短く書くときの参考例ですので、具体的な試験名や期日を添えても良いでしょう。

家族・人間関係

家族や身近な人との関係を願う際は、感謝や平穏をテーマにすると温かさが伝わります。

家族全員が健康で仲よく過ごせますように。

両親の毎日が穏やかでありますように。

大切な人との関係が深まりますように。

趣味・願望

叶えたい夢や楽しみごとは、具体的に書くことで実現に向けた行動につながります。

旅行で行きたい場所の名前を書いてみてください。

好きなアーティストのライブに行けますように。

新しい趣味が長く続きますように。

小さな願いでも、日々のモチベーションになりますので大切にしてください。

家庭や保育で取り入れる実践アイデア

七夕は短時間でできて、季節感を伝えるのに適した行事です。

子どもと大人が一緒に楽しめる活動を中心に、準備や進行のコツを紹介します。

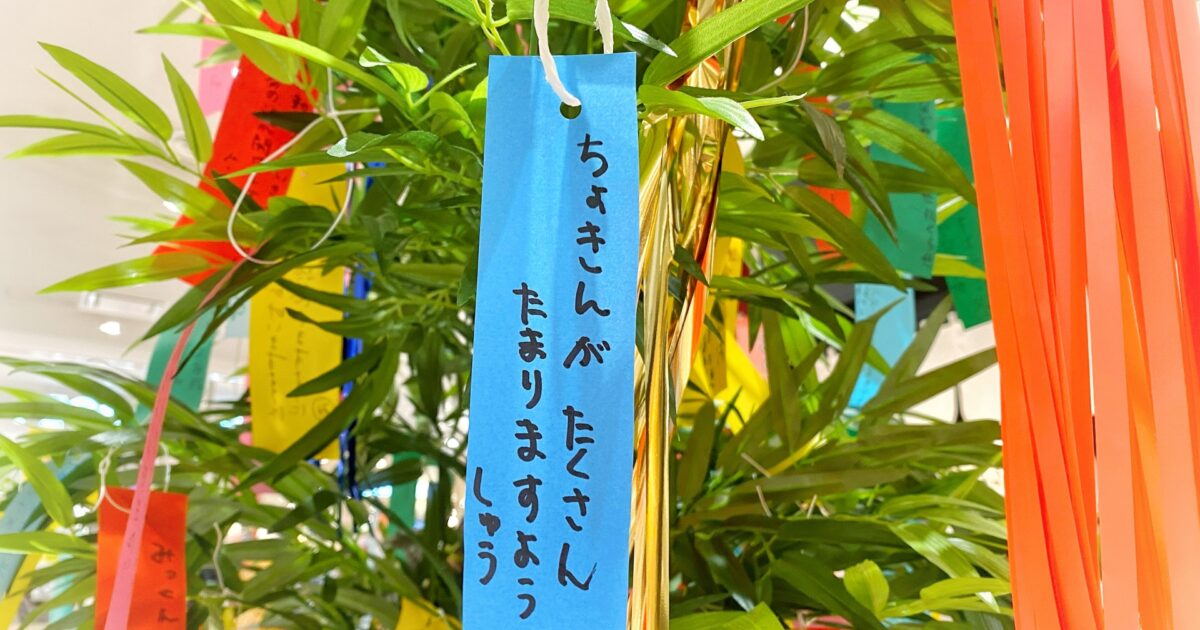

短冊工作

短冊作りは素材を工夫すると幅広い年齢で楽しめます。

| 材料 | 用途 |

|---|---|

| 色画用紙 | 短冊本体 |

| リボンひも | 吊るし用 |

| スタンプやシール | 装飾 |

| はさみのり | 加工用具 |

まず、色画用紙を好みの大きさに切るところから始めてください。

年齢に合わせて安全な道具を選び、未就学児には事前に切り目を入れておくと作業がスムーズです。

書く内容は見本を用意すると掲示や保育での共有がしやすくなります。

笹飾り作り

笹は本物を用意できれば風合いが出ますが、代用品でも十分に雰囲気が出ます。

切り花用の短い竹や造花の枝を使うと、扱いやすく安全です。

飾りは紙の輪つなぎや折り紙の飾りを中心に作ると、子どもの巧緻性も育ちます。

廃材を活用したエコな飾りや、名札代わりの小さなカードを付ける工夫もおすすめです。

設置場所は風通しと安全面を確認してから決めてください。

願い共有会

短冊を書いたあとは、みんなで願いを共有する時間を設けると豊かな学びになります。

共有のルールや進め方は短く決めると進行が楽になります。

- 一人ひとり順番に発表

- 発言は短めに

- 聞くときは拍手やうなずきで反応

- 褒め合いの時間を設ける

発表が恥ずかしい子には代弁や絵での表現を許可すると参加しやすくなります。

星空観察

七夕の夜に星を見上げるプログラムを加えると、行事全体がより印象深くなります。

天気の良い日を選び、スマートフォンの星座アプリを活用すると解説が簡単です。

双眼鏡や簡易望遠鏡があると、子どもの興味が広がります。

星座の確認。

夜間は安全確保を最優先にして、懐中電灯や帰宅時間の目安を決めてください。

七夕の願いを日常に生かす小さな習慣

七夕の願いは一日だけの行事にせず、日常の小さな習慣にすることで実現しやすくなります。

短冊の文面をスマホのメモや手帳に転記し、毎朝一度だけ目を通すルーティンを作ってください。

願いを大きな目標のままにせず、月ごとや週ごとに分けて取り組むと達成感が得られやすくなります。

家族や友人と願いを共有し、進み具合を小さく祝い合う時間を持つと続けやすくなります。

達成できたことは短冊ごと保存し、時々振り返って自分の成長を確認すると励みになります。

最後に、願いを書く行為そのものを楽しむことを忘れず、無理なく続けてください。