季節の挨拶、特に七夕にまつわる表現をいつ使えばよいか迷っている方は少なくないでしょう。

ビジネス文書や親しい相手へのメッセージで使い分けが必要で、時期や地域、旧暦の違いで悩むことも多いはずです。

この記事では使う時期の目安や二十四節気との関係、地域差、場面別の文例や敬語の工夫までやさしく解説します。

7月上旬・中旬・下旬ごとの使い方や言い換え、メールやはがきで使える短文テンプレも用意しています。

結論だけでなく具体例を見て場面に合わせた自然な表現を身につけられる内容です。

まずは次章から、使うべきタイミングを順に確認していきましょう。

七夕の候はいつ使うか

季節の挨拶「七夕の候」は七夕の時期に合わせて用いられる表現です。

使うタイミングは暦の種類や地域の慣習によって変わりますので、相手や文脈を考えて選ぶ必要があります。

7月上旬

七夕が7月7日に行われる地域では、7月上旬から中旬にかけて「七夕の候」を使うのが自然です。

ビジネス文書の冒頭や季節の挨拶状で見かける頻度が高い表現です。

- 七月初旬の挨拶

- 七夕行事の案内

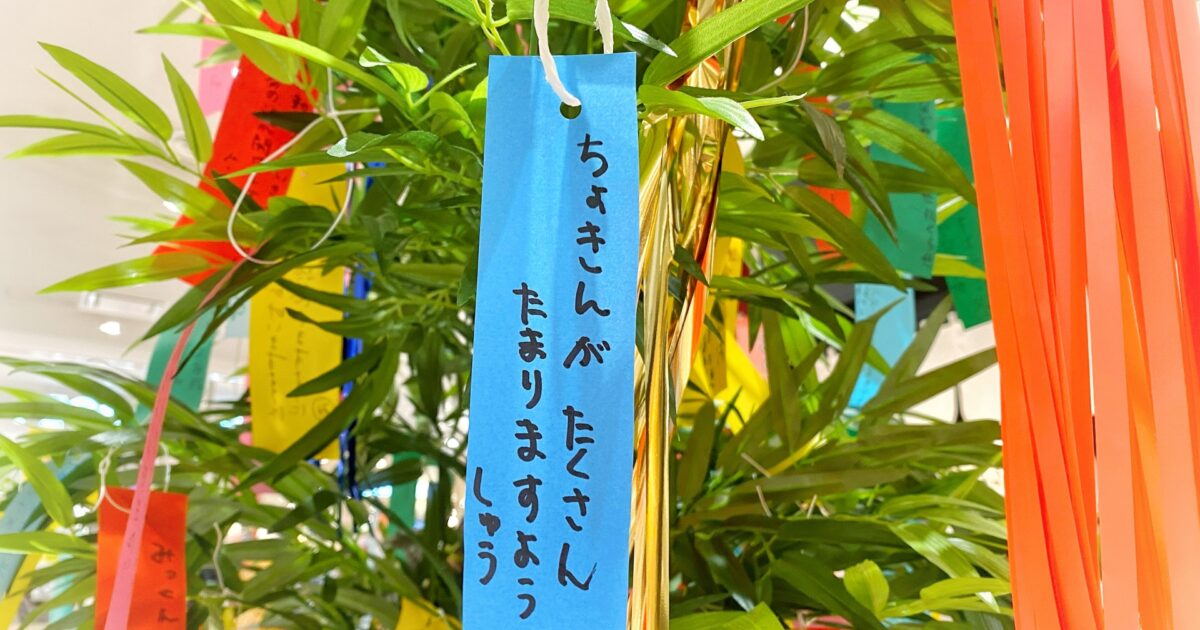

- 短冊や飾り付けの話題

7月中旬

7月7日を過ぎた中旬でも、七夕の余韻が残るため「七夕の候」を使って差し支えない場合が多いです。

ただし、暑中見舞いや盛夏の候など、より季節感の強い挨拶に切り替えることも検討してください。

7月下旬

7月下旬になると、暦の上では小暑や大暑にかかる時期ですので「七夕の候」はやや時期外れと感じられることがあります。

遅い時期に使う場合は、文中で七夕の思い出に触れるなど配慮すると自然に読まれます。

二十四節気との関係

七月の二十四節気は小暑と大暑に分かれ、気候の変化が挨拶表現の選択に影響します。

小暑の頃は夏の気配が強まるため、七夕の風情を残しつつも暑さに触れる表現が適しています。

大暑に入ると盛夏の表現が主体となり、七夕の候は次第に使われなくなる傾向があります。

旧暦の七夕

旧暦に基づく七夕は現在の太陽暦では8月ごろに当たる年が多く、その場合は8月に「七夕の候」を用いることが通例です。

伝統行事を重んじる地域や、旧暦行事を基準にする相手には旧暦に合わせた表現が親切です。

ただし、相手が現行の暦を用いる場合は日時の混乱を避けるため、補足説明を添えるとよいでしょう。

地域差

七夕の時期や慣習は地域によって差がある点に注意が必要です。

差を理解して使い分けることで、より適切な季節の挨拶になります。

| 地域 | 一般的な時期 |

|---|---|

| 東日本 | 7月上旬から中旬 |

| 西日本 | 旧暦に合わせる地域あり |

| 九州沖縄 | 旧暦の時期に近い場合あり |

ビジネスでの使い方

季節の挨拶としての「七夕の候」は、取引先や顧客への書面やメールで使える表現です。

適切な時期や相手に応じて用いることで、丁寧で季節感のある印象を伝えられます。

ただし、堅すぎる表現や時期外の使用は違和感を与えるため、注意が必要です。

冒頭表現

冒頭での使い方は、書き出しのトーンを決めます。

- 日付や時候の挨拶

- 七夕を使った導入

- 相手の状況を気遣う一言

正式な書面では「七夕の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」のように時候の挨拶と続けるのが無難です。

メールの際は、「七夕の候、いつもお世話になっております。」と簡潔に始めても失礼になりません。

相手に季節感を伝えたい場合は、「七夕にちなみ、短くご挨拶申し上げます。」とする方法もあります。

結び表現

結びでは相手への配慮や今後の関係を示す一文を添えます。

| 結びのタイプ | 短い例 |

|---|---|

| 定型 | 今後ともお願い |

| 健康祈願 | ご自愛願い |

| 業務重視 | 引き続き依頼 |

表のような分類を参考に、結びの一文を選んでください。

具体例としては、「末筆ながら、皆様のご健勝をお祈り申し上げます。」と結ぶと丁寧な印象になります。

業務に直結する用件がある場合は、「何卒よろしくお願い申し上げます。」で締めるとよいです。

敬語併用

「七夕の候」を使う際は、敬語との整合性を意識することが大切です。

時候の挨拶を先に置き、その後に謙譲語や丁寧語で要件を述べる流れが一般的です。

例えば、「七夕の候、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。」とすると整った表現になります。

別の例として、「七夕の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。今後とも変わらぬご指導を賜りますようお願い申し上げます。」とつなげると礼儀正しい印象を保てます。

相手が目上の場合は、さらに丁寧な語調を加えて、敬称や謙譲表現を丁寧に使うと安心です。

プライベートでの使い方

プライベートでは、七夕の候は親しい相手や年長者に季節感を添える挨拶として使えます。

堅すぎず、しかし礼儀を忘れない表現が好まれます。

ここでは相手別に具体的な言い回しや注意点を紹介します。

親しい相手向け

親しい友人や恋人には、カジュアルで温かみのある表現が向いています。

固い敬語は避けつつ、季節の話題や願い事を添えると親密さが伝わります。

短い挨拶やちょっとしたメッセージで使うと自然です。

- 七夕おめでとう

- 今年も織姫と彦星にあやかって

- 短冊に願いを込めて

例としてLINEやメールの冒頭に使う短文を紹介します。

「七夕の候、お元気ですか」など簡潔な一言が受け取りやすいです。

年長者向け

年長者や目上の方には、丁寧語や季節の気遣いを重視した言い回しが適しています。

長い挨拶文に織り交ぜるか、手紙や暑中見舞いの前文として用いるとよいです。

| 場面 | 使い方 | 一言例 |

|---|---|---|

| 親戚の伯母 | 手紙の冒頭 | ご健康をお祈り申し上げます |

| 恩師 | 礼状の書き出し | ご活躍をお祈りします |

| 目上の知人 | 季節の挨拶として | いつもお世話になっております |

書き出しには季節の挨拶に続けて相手の健康をねぎらう一文を入れると丁寧です。

結びは長寿や健康を祈る言葉で締めると好印象です。

短文メッセージ向け

短文メッセージでは読みやすさを最優先にするとよいです。

改まった表現よりも、伝わりやすい簡潔な文言が喜ばれます。

例文をいくつか紹介します。

七夕の候 素敵な夜になりますように。

七夕の折 お互いの願いが叶いますように。

七夕の夜 また会えるのを楽しみにしています。

手短に季節の一言を添えて、相手に負担をかけない配慮が大切です。

時期別の文例

ここでは七夕の候を使う具体的な文例を、7月の上旬から下旬までの時期別に紹介します。

ビジネス向けとプライベート向けで使い分けしやすい例を掲載しますので、送る相手や場面に合わせて調整してください。

7月上旬

七夕の候の表現は、7月上旬に入ると季節の先取りとして自然に使えます。

ビジネス文例としては、七夕の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。といった冒頭が定番です。

もう少し丁寧にする場合は、七夕の候、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。と続けると印象が良くなります。

カジュアルな相手には、七夕ですね、短いですが日ごろの感謝を込めて一言お礼申し上げます。といった柔らかい書き方が向きます。

SNSやメッセージでは、七夕の候、今年も織姫と彦星が良い時間を過ごせますように。といった親しみやすい一文で締めると好感触です。

7月中旬

7月中旬は地域差や旧暦とのずれが気になる時期ですが、七夕の候の使用はまだ十分に自然です。

- ビジネスの冒頭

- 案内状や招待状

- プライベートな挨拶

- 季節の便りの一文

中旬のビジネス例としては、七夕の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。と続けて要件に入ると読みやすいです。

目上の方には、七夕の候、時下ますますご清祥のことと存じます。とやや格式を保った表現を使うと安心です。

友人宛てには、七夕の夜が晴れるといいね、久しぶりに会えるのを楽しみにしています。と親しみのある文体で寄せるのが喜ばれます。

7月下旬

7月下旬になると暑さを意識した文面に変える場面が増えますが、七夕の候を季節の挨拶として残すことも可能です。

| 用途 | 挨拶の例(短い表現) |

|---|---|

| ビジネス | 暑中見舞いの前文 季節のご挨拶 |

| 親しい相手 | 思い出話の導入 季節感を添える一文 |

| 年長者 | 丁寧な配慮を示す一文 健康を気遣う言葉 |

下旬のビジネス例としては、七夕の候、暑さ厳しき折柄、くれぐれもご自愛くださいませ。といった形で健康に触れると適切です。

プライベートでは、遅ればせながら七夕の夜に願いを込めております、短いですが近況までご挨拶申し上げます。とまとめると好印象です。

言い換えと代替表現

七夕の候という表現は風情があり、場面に合わせて言い換えが可能です。

ここでは漢語調と口語調、それに七月全体で使える挨拶を紹介します。

漢語調

格式ある文書や礼状で使いたい表現をまとめます。

漢語調は改まった場面に向き、手紙や案内状でよく用いられます。

| 表現 | ニュアンス |

|---|---|

| 七夕の候 | 七夕を意識した季節挨拶 |

| 仲夏の候 | 夏の盛りを表す挨拶 |

| 盛夏の候 | 暑さの本格化を示す文言 |

| 初夏の候 | 夏の始まりを意識した表現 |

表の表現は、ビジネス文書で季節感を出したいときに便利です。

用いる際は受け手との関係性を考え、重すぎない語を選んでください。

口語調

親しい相手やカジュアルな文面では、もっと柔らかい言い回しが向きます。

相手に寄り添う感じを出しつつ、季節感を伝えられます。

- もうすぐ七夕ですね

- 星に願いを

- 短冊に気持ちを込めて

- 涼やかな夜をお過ごしください

口語調はメールやSNSで使いやすく、堅苦しさを避けられます。

ただしビジネスの場では使いどころに注意してください。

ほかの7月の挨拶

七夕に限定せず七月全体の挨拶に切り替える選択肢もあります。

例えば暑さに配慮した表現や、夏の行事を織り交ぜた言葉が考えられます。

具体的には暑中見舞いや残暑見舞いを見据えた言い回しが役立ちます。

相手の地域差や旧暦での行事を意識して柔軟に表現を選んでください。

最後に、どの言い換えを使うかは受け手の立場と文脈で決めると良いでしょう。

使う前のチェックリスト

七夕の候を使う前に、押さえておきたいポイントを簡潔にまとめました。

季節感や相手との関係、使用する媒体によって適切な時期や表現が変わりますので、以下を確認してからご利用ください。

- 使用時期の確認(新暦と旧暦の差)

- 相手の年齢や立場の把握

- ビジネスかプライベートかの区別

- 冒頭・結びの表現の整合性

- 地域の習慣や暦の違いへの配慮

- 短文メッセージの場合の簡潔さの検討