七夕を家族や恋人と楽しく過ごしたいけれど、準備が分からず不安になっていませんか。

笹や飾り、当日の進行まで決めることが多く、慌てて当日を迎えてしまいがちです。

この記事では事前準備リストから短冊の書き方、屋内外の演出、食事レシピまで実用的なアイデアをわかりやすく紹介します。

子ども向けアクティビティや大人向けデートプラン、当日直前の確認ポイントも網羅しているので用途に合わせて使えます。

手作り飾りの手順や室内星空の演出など、写真付きで手順も載せているので次の段階へ進んでください。

七夕の祝い方

七夕を家族や友人と楽しく過ごすための基本的なアイデアを紹介します。

事前準備リスト

準備を早めに行うと当日がスムーズに進行します。

- 笹またはミニ笹

- 短冊と専用の筆記具

- 折り紙各色

- ひもやテグス

- はさみと両面テープ

- 飾り用ライト

- 当日用の軽食や飲み物

上記のアイテムを用意しておくと飾り付けだけでなく、屋内外での演出まで対応できます。

笹と飾りの選び方

笹は設置場所に合わせて選ぶことが大切です。

| 項目 | おすすめ |

|---|---|

| 屋外設置 | 大きめの青々した笹 |

| 室内設置 | ミニ笹や枝もの |

| 飾りの素材 | 紙製と布製のミックス |

| ライト演出 | 電池式の小型イルミ |

屋外では風や雨を考慮し、固定方法を工夫してください。

室内ではサイズと安全性を重視して、倒れない設置をおすすめします。

短冊の書き方例

短冊は願いを簡潔に伝えることがポイントです。

子ども向けの例として「算数がもっと得意になりますように」と書くと分かりやすいです。

学生向けには「試験に合格しますように」や「好きな部活で活躍できますように」といった具体的な願いが良いです。

仕事やキャリアに関する短冊は「プロジェクトが成功しますように」など、目標を明確にすると効果的です。

健康や家族向けには「家族全員が健康でありますように」と書くと安心感があります。

願いを書くときは一文で簡潔にまとめ、日付や名前を添えると後で見返したときに思い出になります。

七夕飾りの手作り手順

基本の飾りは折り紙とハサミで簡単に作成できます。

- 折り鶴を折る

- 吹き流しを作る

- 紙衣を用意する

- 巾着を折る

- 網飾りを編む

折り鶴は折り方を覚えると大量生産が楽になります。

吹き流しは細長く切った紙を幾重にも重ねると風になびきやすくなります。

網飾りは紙テープを使うと子どもでも扱いやすく、見た目が華やかになります。

当日の進行プラン

当日は時間配分を決めておくと全員が楽しめます。

午後に飾り付けを行い、夕方に短冊を掛けると情緒があります。

軽食タイムを挟んでから、星空観察や願いごとの発表タイムを設けると盛り上がります。

天候が悪い場合は室内で星空演出を行い、写真撮影の時間を長めに取ってください。

子ども向けアクティビティ

子どもが主体的に参加できるプログラムを用意すると喜びます。

飾り作りワークショップは短時間で成果が見えるため、集中力が続きやすいです。

スタンプラリー形式で飾りを集めるゲームにすると移動も楽しめます。

最後にみんなで短冊を読み上げる時間を作ると達成感が生まれます。

大人向けデートプラン

大人同士ならロマンチックな雰囲気作りを重視すると良いです。

夕方に手作りの笹を二人で飾り、短冊に将来のことを書き合うプランは人気があります。

その後は星空の下でそうめんや七夕スイーツを軽くつまみながら散歩すると雰囲気が出ます。

都会でのデートならライトアップされたスポットを巡るのもおすすめです。

締めくくりには一緒に記念写真を撮って、翌年の楽しみを共有してください。

屋内でできる七夕の祝い方

屋内でも手軽に七夕らしい雰囲気を作ることができます。

限られた空間でも工夫次第で、家族や友人と忘れられない夜を過ごせます。

テーブルコーディネート

テーブルは視覚の中心になります、色合いや光で星空のイメージを取り入れます。

ナプキンやランナーに藍や紺、金をひとさじ加えるだけで七夕らしさが増します。

| テーマ | おすすめアイテム |

|---|---|

| 和風 | 藍色の布ナプキン 竹の箸 麻のランナー |

| カジュアル | 星柄ペーパーナプキン ガラスの小瓶 フェアリーライト |

| ロマンティック | キャンドル風LED ゴールドのカトラリー 透け感のあるクロス |

中央には低めのセンターピースを置き、視線をさえぎらないようにします。

小さなフェアリーライトを透明の瓶に入れるだけで、星のようなきらめきが演出できます。

食器はシンプルにまとめ、短冊や折り紙をそっと添えると季節感が出ます。

ミニ笹飾り

狭い室内には小さな笹飾りがちょうどよく馴染みます。

- 笹の小枝

- 短冊用の色紙

- 紐またはリボン

- 折り紙の飾り

- 小さな花瓶または重り付きの台

材料をそろえたら、短冊や折り鶴をバランスよく配置します。

笹は水に差しておけば数日持ちます、乾燥しやすい場合は霧吹きで湿らせてください。

安全面を考えて、飾りは軽い素材で作ると倒れにくくなります。

小さな子どもと一緒に作るときは、はさみや細長い紐の取り扱いに注意してください。

室内星空演出

照明を暗めにして、ポイントライトで星を浮かび上がらせます。

プロジェクター型のスターライトを使うと手軽に本格的な夜空が再現できます。

天井や壁に貼る蓄光シールは、消灯後にほのかに光り、子どもも喜びます。

スマートフォンの星座アプリを併用すれば、星座解説をしながら楽しめます。

音楽や自然音を小さく流すと、より没入感のある空間が作れます。

ろうそくを使いたい場合は、必ずLED化するか、火の扱いに十分気をつけてください。

屋外・地域の行事で楽しむ方法

夏の風物詩である七夕は、地域の行事や屋外のイベントでより豊かに楽しめます。

この章では、祭りへの参加方法から公園での笹飾り、そして野外での天体観察まで、実践的なコツをわかりやすく紹介します。

七夕祭り参加

地元の七夕祭りは規模や雰囲気がさまざまなので、事前確認が肝心です。

開催日時やアクセス、混雑状況を公式サイトやSNSでチェックしてから出かけることをおすすめします。

| 準備 | ポイント |

|---|---|

| チケット事前購入 | 混雑回避 |

| 現金と小銭 | 屋台で便利 |

| 動きやすい服装 | 長時間でも疲れにくい |

| 小型折りたたみ椅子 | 休憩用 |

| 子どもの名札 | 迷子対策 |

屋台の食べ歩きやパレード鑑賞を計画するなら、集合場所と時間をあらかじめ決めておくと安心です。

祭りでは写真撮影のルールや迷惑行為に注意して、周囲の人にも配慮しましょう。

公園での笹飾り

公園での笹飾りは家族や友人と手軽に楽しめるアクティビティです。

ただし、公共の場所で飾る際は自治体や管理者の許可を取ることが必要になります。

- 事前に管理者へ申請

- 持ち帰りできる笹や台座を用意

- 飾りは自然分解する素材を優先

- 固定はロープや重しで安全確保

- 終了後は必ず清掃して持ち帰る

掲示する場所は通行の邪魔にならない広さを選んでください。

子どもと一緒なら、安全ゾーンを決めて作業を分担するとスムーズです。

野外天体観察

七夕の夜に合わせて星空観察を行うと、物語がより身近に感じられます。

観察に適した場所は街明かりが少ない郊外や公園の開けた場所になります。

天気と月齢の確認は必須で、満月だと暗い星が見えにくくなります。

スマートフォンの星座アプリを使えば、現在地での星座や惑星の位置が簡単にわかります。

双眼鏡は手軽で持ち運びやすく、天体初心者に向いています。

本格的に楽しむなら自治体や天文クラブが主催する観察会に参加すると、望遠鏡での観望や解説が得られて学びが深まります。

服装は夜間想定で一枚多めにし、虫除けや飲み物も用意してください。

観察中は赤いライトを使うと目の暗順応を妨げずに済みます。

七夕にちなんで、こと座のベガとわし座のアルタイル、はくちょう座のデネブを探すと、天の川の位置が把握しやすくなります。

地域の観察イベントでは機材の貸出しや解説があるので、初心者でも安心して参加できます。

七夕の食事とおもてなし

七夕の日は見た目の涼しさと季節感を大切にした食事で、おもてなしの印象が決まります。

短冊や笹飾りと雰囲気をそろえて、料理や器も星や青を意識すると統一感が出ます。

ここでは手軽に作れるそうめんアレンジと行事食のアイデア、そして華やかな七夕スイーツをご紹介します。

そうめんアレンジ

七夕の定番であるそうめんは、ひと工夫で特別感を出しやすいメニューです。

- 薬味たっぷりのクラシックスタイル

- 彩り野菜の冷製そうめん

- ピリ辛ごまだれそうめん

- 海鮮ちょい乗せの贅沢バージョン

- 天の川を模したトッピング盛り

盛り付けは器の色と高さを意識すると見栄えがよくなります。

氷を少し入れて涼感を出す、薬味を小鉢に分けてセルフスタイルにするなど工夫すると食卓が盛り上がります。

行事食レシピ

伝統的な要素を取り入れた一皿を用意すると、行事らしさが高まります。

| 料理名 | ポイント |

|---|---|

| 天の川そうめん | 青い錦糸卵 白ごま散らし |

| 七夕ちらし寿司 | 星型に抜いた具材 彩り野菜のせ |

| 季節の和風冷菜 | きゅうりと昆布の和え物 さっぱり酢味 |

上の表は手早く作れる行事食の例をまとめたものです。

事前に下ごしらえをしておけば当日は盛り付けだけで出せますし、家族で分担すると準備が楽になります。

七夕スイーツ

デザートは見た目で魅せることが重要です、星型や層を作る工夫をすると喜ばれます。

星形のクッキーにアイシングで天の川を描くと幼稚園児から大人まで楽しめます。

グラスに層状のゼリーを重ねて、上に金箔や銀粉を散らすと一気に華やかになります。

抹茶や白あんを使った和スイーツも七夕らしい落ち着いた甘さで、お茶との相性が良いです。

手作りが難しい場合は市販のフルーツゼリーに星型カットのフルーツをのせるだけでも素敵に仕上がります。

最後に、冷たいお茶やソーダを添えて、食後まで涼やかに楽しんでください。

七夕飾りの種類一覧

七夕の飾りには、それぞれ意味や作り方があり、由来を知ると飾り付けがより楽しくなります。

ここでは定番の八種類を、選び方や作り方のコツとともに紹介します。

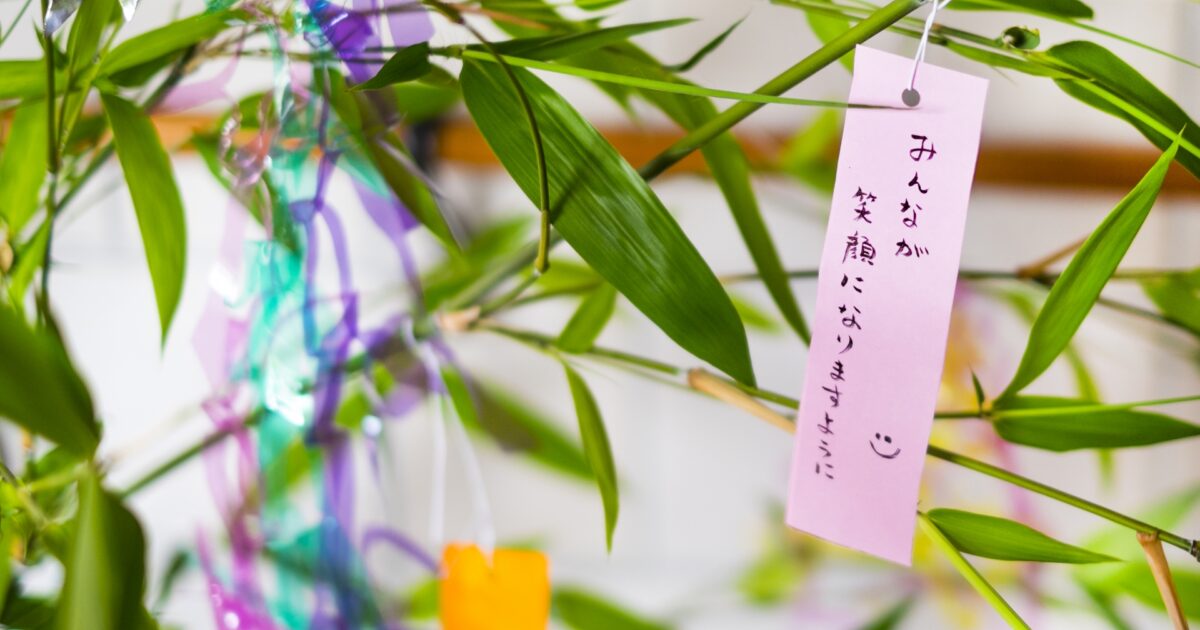

短冊

願いごとを書いて笹に吊るす短冊は、七夕の中心的な飾りになります。

紙の色や素材で印象が変わりますので、書きやすさや風に耐える強さを考えて選んでください。

書くときは、願いごとを具体的に短くまとめると良いです。

| 色 | 意味 |

|---|---|

| 青 | 学業成就 |

| 赤 | 健康安全 |

| 黄 | 金運仕事運 |

| 白 | 純潔清浄 |

| 緑 | 成長繁栄 |

短冊には水に強い紙やラミネート加工を施すと、屋外でも長持ちします。

筆記具は水性よりも油性のペンを使うと滲みにくくなります。

吹き流し

吹き流しは糸や紙を長く垂らした飾りで、織姫にちなみ織り糸を表すとされます。

目立つ色を選べば笹全体のアクセントになります。

屋外で使う場合は丈夫な布やビニールテープで補強すると風で切れにくくなります。

折り鶴

折り鶴は平和や長寿の象徴として親しまれています。

子どもも参加しやすく、量を増やすことで豪華に見せることができます。

- 千羽鶴

- 小羽を作って吊るす

- 折り紙を組んでリング状にする

- モビール風に動きを出す

折り方を簡単にする工夫として、半分サイズで折る方法や、予め折り線を入れた折り紙を使うと時間短縮になります。

紙衣

紙衣は紙で作った小さな着物を模した飾りで、裁縫や手仕事の上達を願う意味があります。

薄い和紙や千代紙で作ると風に揺れて美しく見えます。

簡単に作るには、長方形の紙を折りたたんで袖と身頃の形に切るだけで十分です。

巾着

巾着は財運や金銭の管理を願う飾りとして使われます。

布製の小さな巾着や、紙で作る簡易巾着がおすすめです。

口を紐で結べる形にして、実際に小物を入れて飾ると立体感が出ます。

網飾り

網飾りは漁網を模したもので、豊漁や豊作を願う意味があります。

毛糸やリボンで網目を作ると家庭でも簡単に再現できます。

大きめに作って笹の下のほうに吊るすと視覚的な重心が取れてバランスが良くなります。

ちょうちん

ちょうちんは灯りを象徴する飾りで、夜の雰囲気作りに向いています。

紙製のものは内側にLEDライトを入れて安全に光らせると良いです。

屋外で使う場合は防水対策をし、火を使わない方法で演出することをおすすめします。

屑籠

屑籠は清潔を保つことを願う飾りで、紙屑を入れる小さな籠を模したものです。

折り紙や和紙で作る簡易的な屑籠を笹に吊るすと、風情が出ます。

飾りとしてだけでなく、イベント中に出る小さな紙片を一時的に集める実用性もあります。

当日直前の確認ポイント

当日の朝は天気予報と湿度を確認し、屋外の予定なら雨天時の代替プランを決めておくと安心です。

笹や飾りは風で飛ばないよう短めに固定し、飾りの取り付け具やテープを予備も含めて用意してください。

短冊やペンは濡れ対策と替えを用意し、願いごとを書く場所をあらかじめ決めておくと並びがスムーズになります。

食事は火や冷蔵の扱いに注意し、そうめんなどは取り分け用の器を用意しておくと配膳が楽です。

当日の撮影や星空観察をする場合はカメラや懐中電灯の電池残量をチェックしておきましょう。

子どもがいる場は怪我防止のため鋭利な飾りや高所作業を控え、参加者の動線を確保してください。

最後に片付け用の袋とゴミ分別のルールを共有し、楽しい時間を安心して終える準備を整えましょう。