七夕をテーマにした水彩画を描きたいけれど、夜空のグラデーションや短冊の質感がうまく表現できず止まっていませんか。

色選びやにじみ、構図決定、用具の準備など、水彩ならではのつまずきポイントは意外と多いものです。

この記事ではテーマ選びからモチーフ例、用具・紙の選び方、配色のコツ、にじみや重ね塗りといった技法別の描き方まで、段階的に分かりやすく解説します。

夜空グラデーションや短冊の配色見本、実践的なチェックリストも用意しているので、制作の不安を減らせます。

まずは用具を手元に揃えて、次章から一緒に描き進めていきましょう。

七夕の水彩画

七夕の情景を水彩で表現するための基本と具体的な手順をわかりやすく解説します。

テーマ選び

まずは描きたい「テーマ」を決めることが重要です。

夜空を主役にして天の川を強調するタイプが定番です。

もう一つの選択肢は、笹や短冊などの和風モチーフを前景に置く構図です。

祭りの賑わいや提灯が揺れる様子など、動きを感じさせるテーマも魅力的です。

描きたい雰囲気を言葉で書き出してから、色味やモチーフを絞ると迷いが減ります。

モチーフ例

七夕らしさを出すモチーフを覚えておくと、構図決めが楽になります。

- 天の川

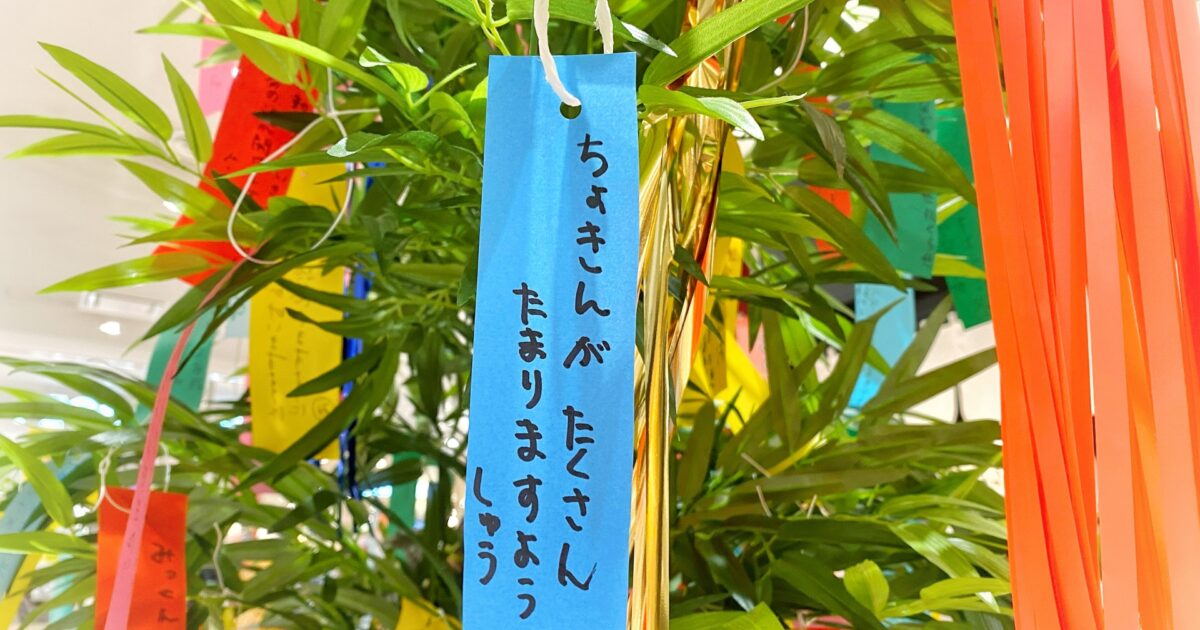

- 短冊

- 笹の葉

- 星座のシルエット

- 提灯

これらを組み合わせて、前景と背景の関係を意識しながら配置します。

用具準備

描き始める前に必要な道具を揃えておくと制作がスムーズに進みます。

| 品目 | 推奨スペック |

|---|---|

| 水彩絵具 | 透明水彩セット |

| 筆 | 丸筆小中大 |

| パレット | 仕切りあり |

| マスキング液 | 速乾タイプ |

| 水差し | 口が広いもの |

テーブルに挙げたアイテムが基本装備ですから、足りないものがないか確認します。

予備のティッシュや下敷きも用意しておくことをおすすめします。

紙選び

水彩紙の厚みと表面は発色とにじみ方に直接影響します。

300gsm前後の中厚手は水の操作がしやすく、初心者にも扱いやすいです。

コールドプレスはテクスチャーがあり、和風の風合いを出しやすいです。

ホットプレスは滑らかで細かい線描写を残したいときに向いています。

あらかじめ試し塗りをして、色のにじみ具合を確認しておくと失敗が減ります。

構図決定

主要な見せ場をどこにするか、描く前に必ず決めます。

天の川を斜めに配置すると画面に動きが出て、視線誘導が自然になります。

短冊や笹を前景に配置して、奥行きを演出するのも有効です。

余白を活かして静けさを表現する方法もあるので、要素を詰め込みすぎないようにします。

下描き

軽い鉛筆で輪郭だけを描き、強い線を残さないようにします。

天の川の幅や方向、短冊の配置を簡単なガイドラインで決めます。

マスキング液を使う場合は、星や細いハイライトの位置をこの段階で保護します。

下描きはあくまで下地なので、迷ったら消しゴムで調整して構いません。

着彩

背景の夜空は広い面積なので、まずは大きな色面を均一に塗ります。

にじみやグラデーションは湿度と塗り順で変わるため、順序を意識します。

まずは淡い色で全体を作り、その上に濃色を重ねる重ね塗りが基本です。

短冊や笹などの前景は背景が乾いてから描くと輪郭がはっきりします。

光る部分には白を残すか、後から不透明水彩やゲルペンでハイライトを入れると効果的です。

仕上げ

マスキング液を慎重に剥がして、下に残った白を確認します。

星の細かい点は筆先で飛ばすテクニックや、白インクを使う方法が使えます。

微妙な色の調整は薄めた色を薄く重ねて自然に整えます。

完成後は絵全体を離れて見て、バランスが悪い箇所を微修正すると良いです。

最後にサインを入れて、乾燥が十分であることを確認してから保管してください。

画材と用具

七夕をテーマにした水彩画で重要なのは、道具選びと使い方です。

良い材料を揃えると、夜空の深みや短冊の柔らかい色合いが生きてきます。

水彩絵具

水彩絵具はチューブタイプとパンタイプがありますが、表現の幅を広げたいならチューブがおすすめです。

耐光性や顔料の濃度はブランドごとに差が出ますので、基本のカラーを信頼できるものにすると安心します。

基本のパレットは群青色、ウルトラマリン、コバルトブルー、イエロー、ローズ系の5色程度に抑えて、混色で色味を作る練習をしてみてください。

透明感を活かすために、透明水彩の単色顔料を中心に選ぶと夜空の層が美しくなります。

水彩紙

紙は作品の仕上がりを左右する重要な要素ですので、用途に合わせて選んでください。

| 種類 | 厚さ | 特徴 |

|---|---|---|

| コットン | 300g以上 | 発色が良い |

| セルロース | 200g前後 | コストパフォーマンス |

| ブロック紙 | 200g〜300g | 伸縮が少ない |

厚さは200g以上を目安にすると、にじみや重ね塗りに耐えやすいです。

表面はコールドプレスが一般的で、にじみと細かいテクスチャのバランスが取りやすいです。

作品を大きく描くときは、紙をテープで仮止めするかブロック紙を使って反りを防ぐと制作が快適になります。

筆

筆は毛質と形状で使い分けると表現が広がります。

天然毛は水含みが良く、合成毛は耐久性とコントロールに優れますから、用途に応じて揃えてください。

- ラウンド筆

- フラット筆

- 丸筆細め

- ドライブラシ用硬め筆

細部には細い丸筆を、大きなグラデーションには幅広のフラットを使うと効率よく描けます。

筆は使ったらよく洗い、形を整えて乾かすと毛先の寿命が延びます。

パレット

パレットは混色のしやすさと清掃のしやすさで選ぶと作業が進みます。

プラスチック製は軽く扱いやすく、陶器製は混色の色味が見やすくておすすめです。

ウェットパレットを使うと絵具が乾きにくく、長時間の作業でも扱いやすくなります。

パレットの仕切りに色を分けておくと、作業中の混色ミスを減らせます。

マスキング液

マスキング液は星や細い線を残したいときに便利です。

塗るときは古い筆や専用のチップを使い、薄く均一にのせることを心がけてください。

完全に乾いてから他の色を重ねると、はがすときに紙を傷めにくくなります。

はがす際は角からゆっくりと剥がし、残った液がある場合は軽くこすって取り除いてください。

使い切った後はキャップをしっかり閉め、直射日光を避けて保管すると品質が保てます。

配色のコツ

七夕をテーマにした水彩画では、配色が作品全体の印象を決めます。

夜空の深み、短冊の色、星の輝きが調和すると、見る人の心をつかむ作品になります。

夜空グラデーション

夜空は単一色ではなく、上から下へと色を変えるグラデーションで描くと深みが出ます。

上部に濃い藍やプルシャンブルーを置き、中間にウルトラマリンやコバルトをつなげると自然な流れになります。

地平線付近にはわずかに紫やマゼンタを混ぜて、星が映える暖かさを加えてください。

水で馴染ませるウエットオンウエットの技法を使うと、色のつながりが滑らかになります。

ただし、水分量が多すぎると色がにごるので、濡れ具合は段階的に調整することをおすすめします。

短冊の配色

短冊は夜空とのコントラストを意識して選ぶと視線を引きつけます。

伝統色を活かす場合は落ち着いた藍や深緑を使い、現代的に見せたいときはビビッドなピンクやターコイズを入れてください。

| 配色例 | 雰囲気 |

|---|---|

| 藍 紺 薄黄 | 落ち着き 清楚 |

| 朱 赤 金 | 華やか 祝い |

| 桃 青緑 白 | 軽やか 現代的 |

光源や反射を考えて、短冊の片側だけに明るさを入れると立体感が出ます。

星のハイライト

星は小さなアクセントですが、適切に扱うと作品の魅力が大きく増します。

背景を濃くして、星を光らせることで夜のきらめきを表現してください。

- マスキングで白を残す

- 不透明白で点を描く

- 水はじきで小さな斑点を作る

- 細い筆で流れ星を描く

星の大きさや明るさに変化をつけると、自然で躍動感のある空が出来上がります。

淡彩の活用

短冊や背景の一部に淡彩を使うと、柔らかく穏やかな雰囲気になります。

顔料をたっぷり薄めて何層かに分けると、紙目を活かした奥行きが生まれます。

淡い色は重ねるごとに彩度が増すので、最初は薄めに塗って様子を見ることが大切です。

余白を活かして余韻を残すと、画面全体のバランスがよくなります。

構図

七夕の水彩画で構図を決めることは、作品の印象を左右する大事な作業です。

夜空や笹、短冊などの要素をどう配置するかで、見る人に与える物語や感情が変わります。

ここでは代表的な構図パターンと、その特徴や応用例を紹介します。

中央構図

中央構図は主題を画面の中心に置くシンプルな構図です。

主役をはっきり見せたいときに向いており、短冊や大きな織姫のモチーフに適しています。

視線が自然に中心へ集まるため、ディテールを丁寧に描き込むことで存在感を高めやすいです。

ただし単調になりやすいので、背景のグラデーションや光の演出で深みを出すとバランスが良くなります。

三分割法

画面を縦横それぞれ三分割して、交点やライン上に主題を置く三分割法は安定感がありつつ動きも出せます。

風に揺れる短冊や流れる天の川をこのラインに沿わせると、自然な流れが生まれます。

- 交点に短冊を配置

- 水平線上に天の川を配置

- 縦ラインに笹の幹を配置

- 斜めの視線を誘う配置

初心者にも使いやすいルールで、写真や風景から構図を学ぶ際にも応用しやすいです。

対角線構図

対角線構図は画面の片隅から対角へ要素を並べることで、ダイナミックな印象を与えます。

動きや奥行きを強調したい場面に向いており、流れる天の川や斜めに揺れる短冊に効果的です。

| 利点 | 効果 |

|---|---|

| 動きが出る | 臨場感を強める |

| 奥行きを演出 | 遠近感を出す |

| 視線誘導が強い | 物語性を高める |

対角線に沿って色の濃淡やにじみを調整すると、視線が自然に画面を横切る流れができます。

クローズアップ構図

クローズアップ構図は一部を大きく切り取って描く手法で、感情や質感を強調できます。

短冊の紙目や筆跡、星のきらめきなど、細部の美しさを見せたいときに有効です。

背景はぼかしや淡彩でまとめると、主題が際立ちます。

部分を拡大する分、構図バランスとネガティブスペースの使い方に注意してください。

技法別の描き方

七夕の水彩画で使える代表的な技法を、具体的な手順とコツを交えて解説します。

初心者でも応用しやすい方法を中心に、表現の幅を広げるポイントを紹介します。

にじみ

にじみは湿った紙と顔料の相互作用を利用する技法です。

まず紙を十分に濡らし、紙面が光るくらいの状態を作ってください。

そこに薄めの顔料を落とすと、色が自然に広がり、柔らかなグラデーションが生まれます。

色を重ねるときは乾き具合を見ながら、にじみを活かすか止めるかを判断します。

ぼかし

ぼかしは輪郭を柔らかくし、夜空や遠景に奥行きを与えるのに向いています。

刷毛や水入りの筆で色の境目を優しく引き伸ばすだけで、自然なつながりができます。

- 紙を軽く湿らせる

- 色を置く

- 濡れ筆で境目をなでる

- 乾燥を待つ

境目を強く擦ると紙表面が痛むことがあるので、力加減に注意してください。

重ね塗り

重ね塗りは色の深みや陰影を出す基本的な技術です。

薄く透明感のある層を複数回重ねることで、光の層状表現が可能になります。

| 段階 | 目的 |

|---|---|

| 薄い下地 | 色のトーン合わせ |

| 中間層 | 立体感の付与 |

| 濃色のアクセント | コントラスト強調 |

塗り重ねる際は前の層が完全に乾いてから作業すると、色が混ざりすぎずに済みます。

ドライブラシ

ドライブラシは筆にほとんど水を含ませず、紙の凹凸に色を残す表現です。

短冊の質感や木の細部、星の周囲にざらつき感を出すときに効果的です。

硬めの筆を使い、軽いタッチで紙面をこするように乗せてください。

強く擦りすぎると紙が痛むので、試し塗りで力加減を確認することをおすすめします。

描き始めのチェックリスト

七夕の水彩画を始める前に、準備と確認を簡潔にまとめました。

道具の点検、紙の固定、色見本の用意、構図の最終確認をしてから描き始めてください。

時間配分と乾燥時間の見積もりも忘れないようにしてください。

短冊や星の配置を紙に軽くメモすると失敗が減ります。

- 水彩紙の種類と厚さ確認

- 絵具と水入れの準備

- 筆の選別と洗浄

- マスキング液のテスト

- 色見本をスウォッチで作成

- 下描きと構図の最終チェック